top of page

被遺忘的筆尖:貝拉·修頓夫人的女性聲音

在博物館的一角,一封泛黃書信──字跡娟秀、情意真摯,你可曾想過,這封看似不起眼的信,背後其實藏著一位優雅女性與殖民香港交織的動人故事? 貝拉·悉尼·吳爾夫(Bella Sidney Woolf),後人也稱她為貝拉·修頓(Bella Southorn),是英治香港極少被記起,卻極富魅力的一位女性作家。她1877年生於倫敦,是一位猶太律師家庭的十名孩子之一。她的兄長是著名政治學者李奧納·吳爾夫(Leonard Woolf),也是作家維吉尼亞·吳爾夫(Virginia Woolf)的丈夫。

2025年3月31日

冷戰時代,香港的戰爭與和平是什麼?

為什麼冷戰的槍火,沒有直接燒到香港,卻徹底改變了這座城市的命運? 冷戰初起,戰爭雖未親臨,但冷戰並非寒冷無聲。在地緣政治與意識形態的對撞中,香港成了東亞最特殊的「前線城市」。這不是軍事上的第一道防線,而是一場價值觀與經濟模式競逐下的「資本主義窗口」。

2025年3月30日

家學背後的詩情時代:戴培之與香港的文學記憶

你是否曾想過,一位現今活躍於國際政治舞台的美國高官,竟有著深厚中文詩詞的書香世代? 美國貿易代表戴琪(Katherine Tai),這位以冷靜思辨與銳利談判著稱的華裔女性,其實來自一個書香世家。她的祖父,正是曾任國立臺灣師範大學教授、享有「詩人學者」美譽的戴培之。

2025年3月30日

誰能預言《香港的最後一程》?

能夠預言「香港的最後一程」者,漢元也。漢元是誰? 就要從一位作家的字說起,漢元,原名馬彬,字漢嶽,漢嶽的嶽字,國語拼音是yue ,而元的拼音是yuan,在拼音上只是一韻之別,於是有漢元這個筆名。漢元的筆名或許鮮為人知,相反另一筆名-南宮搏,就廣為人知,尤以小說最為著名。

2025年3月29日

董橋《小風景》:沒有英雄的年代,沒有大寫的history

在香港文學的眾多聲音中,董橋是一位獨樹一幟的存在。他的文字既深具個人風格,也蘊含豐富的時代觀察與文化反思。 在散文集《小風景》,他選擇從生活微末切入,從「三株白玉蘭樹」到「畫家門外的假石」,一點一滴地描繪他所經歷與見證的世界。他不書寫「大歷史」,而是自陳:「我沒有興趣追究也沒有興趣探討」,更明言「我們的筆已經沒有什麼太大用處了」,卻不代表他的筆下缺乏關心香港社會,這份關心散落在《小風景》諸文。

2025年3月29日

香港第三勢力胡菊人,冷戰時代多重身分的文人

在二十世紀中葉的香港,處於東西冷戰勢力夾縫之間,成為中華文化在殖民地與全球資本秩序下的一處異質空間。 在這樣的歷史背景下,胡菊人(原名胡乘文)以報人、文學評論人、專欄作家的多重身分,於港英時期的報刊言論場中,開展了一種介乎知識分子與公共文化之間的書寫實踐。他的《胡菊人良友專欄文選》是冷戰時期香港知識份子在傳統文化、現代價值與殖民現實交錯中的自我定位與文化思考的實錄。

2025年3月28日

六七暴動之後堅守的自由:萬人傑與《萬人雜誌》

你可曾想像,在1967年炸彈橫飛、人心惶惶的香港,竟有人敢創辦雜誌,公然反對極權? 「六七暴動」期間,左派在香港發動罷工、爆炸與恐嚇攻勢,甚至有孩童死於土製炸彈。商台名播音員林彬,因節目中批評左派而慘遭汽油彈燒死。就在這樣的黑暗時刻,資深報人陳子雋挺身而出,以筆名「萬人傑」發表政論,三個月後創辦了《萬人雜誌》,誓言以文字守護自由。

2025年3月28日

一場筆戰名震香江,李燄生《與曹聚仁論戰》

1960年,蔣介石準備第三度連任總統時,七十多名香港和海外人士發表聲明,聯名反對,其中包括香港兩位姓名接近的作家,一位是李達生,以寫時事和哲學為主的作家;一位是李燄生,就只以寫時評為主的時事評論員。 時至二十一世紀,有人開始將二人混淆了,以為是同一人,而今日正要介紹李燄生的一本書,就是《與曹聚仁論戰》。

2025年3月27日

李小龍珍稀相集,香港走向國際舞台的見證

這本李小龍相集,除了功夫巨星的回憶錄,更見證了香港與世界文化交會的縮影,一段關於傳奇、熱血與永恆的故事。 翻開這本用膠紙細心黏貼、滿是歲月痕跡的相集,映入眼簾的是一幕幕令人熱血沸騰的畫面——李小龍赤裸上身,肌肉分明,神情銳利如劍;他以迅雷不及掩耳之勢出拳、起腿,身姿如龍,英氣勃發。

2025年3月27日

《友聯活葉文選》:昔日的香港中文教科書

你還記得自己讀哪一本教科書嗎? 教科書往往給人無限的回憶,而1955年出版的《友聯活葉文選》,不只是回憶那麼簡單,而是記錄一個個重量級的編輯人物,教導一篇篇重要文章。

2025年3月26日

戰火下的「馬照跑」:日治時期香港馬票的故事

你可能聽過「馬照跑,舞照跳」這句話,來自鄧小平形容一國兩制下香港生活方式不變。但你可曾想過,這句話背後,竟也可以形容藏着香港日治時期的真實歷史? 賽馬在香港的歷史可追溯至1846年,當時只是殖民地上層社交圈的娛樂,與普羅大眾無緣。直到1931年,馬會首次推出馬票,將抽獎機制結合賽馬,才真正令賽馬運動深入人心,成為許多香港人生活的一部分。

2025年3月26日

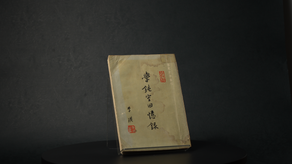

《學鈍室回憶錄》:在文化冷戰透視的第三勢力

洋務運動時有「曾、左、李」(曾國藩、左宗棠、李鴻章);中國青年黨都有「曾、左、李」(曾琦、左舜生、李璜),今次要介紹李璜教授的《學鈍室回憶錄》,著作回顧兩個世紀的往事,為研究現代史的學者提供豐富的資料。 李璜,號學鈍,《學鈍室回憶錄》的名稱就是由此而來,回憶錄本身有不足之處,就是「單憑記憶」而寫成,由於回憶錄缺乏充分考證,所以記錄一些事情時會出現偏差,例如:《學鈍室回憶錄》指出與在法國「勤工儉學」的闞澤高,就是鄧小平。後來有不少文章引用《學鈍室回憶錄》,作為研究資料,引致不少研究出錯,幾乎習非成是,或會為人詬病。

2025年3月25日

見證歷史的剪報:八九民運與香港的文化記憶

1989年6月5日,梁振英在報章刊登聲明,嚴正譴責中共屠殺,寫道: 「強烈譴責中共當權者血腥屠殺中國人民。」 這句話,今天讀來,令人錯愕——因為這位署名者,正是日後的香港特首、一位公開擁護北京的政界人物。

2025年3月25日

冷戰下的筆墨人生:《萬竹樓隨筆》與文人的堅持

你還記得中學時老師讓你寫「隨筆」的功課嗎?那種「為賦新詞強說愁」的感覺,曾令不少人對這種文體留下深刻印象。但在1950年代香港,有一本書的隨筆,不止是抒發感慨,更是一場歷史與時局交錯下的文字戰——這,就是左舜生的《萬竹樓隨筆》。 萬竹樓的由來,源於抗戰時期,左舜生在家園外見萬竿竹影搖曳,便以「萬竹樓」為書齋之名。「萬」是虛數,象徵無限,也代表作者對天地萬象的觀照與包容。為了完成這本《萬竹樓隨筆》,左舜生可謂嘔心瀝血。在書成之際,他因胃出血而住進法國醫院兩週,出院後便馬不停蹄校對文稿,展現出對這本書的無比重視。

2025年3月24日

恆生銀行武士頭盔錢箱,集美感與實用的珍稀文物

香港人最喜歡什麼?錢。錢財一定要儲起來,未雨綢繆。 在歲月的長河裡,香港人與儲蓄之間,有一份深厚的情感連結。對很多老香港來說,一個小小的錢箱,承載的不只是硬幣,而是一家人勤儉儲蓄的回憶。而恆生銀行推出的各式錢箱,更成為不少人童年的記憶,而其中最為罕有、最具特色的,莫過於這個武士頭盔錢箱。

2025年3月24日

自由的代筆人:香港冷戰時代的司馬長風

在冷戰的歷史洪流裡,香港成為東西文化碰撞的前線,而文人——尤其像司馬長風這樣堅守思想與筆耕的人——正是這段時代精神的最佳體現。 司馬長風原名胡若谷,1920年生於瀋陽,自少年起即飽經戰亂,輾轉求學於西北,投身抗戰,曾赴前線鼓舞士氣,之後輾轉至香港,以筆耕為生。他創辦《祖國周刊》、《東西風》及《中國學生周報》,任《兒童樂園》主編、友聯出版社社長,並著有《明天的中國》、《中國新文學史》等鉅著。

2025年3月23日

絕版《珠算指南》:昔日香港的教育,力爭上遊的生活

在舊書攤的角落,有時會翻出一本泛黃的小書。它沒有精裝封面,也沒有銅版紙彩印,只有一張張略帶磨損的紙頁,印著樸素的文字與手繪插圖。像這本商業學校試驗教本《珠算指南》,便是昔日香港教育、社會與生活的縮影。 那個年代,還沒有電腦,也沒有電子計算機,一塊算盤,就是全城商戶與辦公室的標準配備。每一粒珠子在指尖滑動的聲音,記錄著香港街頭巷尾的買賣與生計。

2025年3月23日

美國之音曾經由香港電台轉播——當年的美國有幾重視香港?

即將可能被迫停止營運的美國之音(VOA)中文廣播,原來曾經由香港電台負責轉播?而美國駐港領事館,曾被形容比駐莫斯科的更大? 美國駐香港及澳門總領事館早於1843年設立,初時只有一位總領事在住所處理事務。至1950年代末,配合冷戰需要,領事館才遷入現時花園道的建築。由於當時許多有關中國及東南亞的事務都由該領事館負責,因此規模龐大。《大公報》及《文匯報》在1958年更指出:「它大於美國駐莫斯科的大使館。」

2025年3月22日

沒有羅孚,就沒有金庸和梁羽生?談《北京十年》手稿的羅孚

你知道,沒有羅孚,就沒有金庸和梁羽生嗎? 在香港文學史的開端,有一個名字不可忽略——羅孚。他不只是《新晚報》的總編,更是一位慧眼識才的推手,將武俠小說推向巔峰。他發掘金庸、扶持梁羽生,掀起香港武俠熱潮。但你或許未曾知道,這位新聞與文學界的巨人,竟然還是一位「純文學」雜誌的創辦人。

2025年3月22日

冷戰香港的舊書頁,藏著一場無聲的文化戰爭

在香港街頭的舊書攤,有時你會遇見一冊封面泛黃的小書,拿上手翻閱,可能會發現這正是冷戰時代的一道剪影。 像這本在1988年,由今日世界出版社印行的《美國現代七大小說家》。乍看之下,它只是一本文學評論集,但細閱每一頁,便彷彿能走入一個時代的文化暗流。

2025年3月21日

bottom of page