top of page

從「九七的兒女」環保袋細說大型研究計劃/柴宇瀚

如果我們沒有聽過「九七的兒女」這項研究大計,或許還以為這是一項有關「九七政權移交」的活動。其實,這是一個1997年展開的大型研究計劃,由香港大學醫學院(現稱「香港大學李嘉誠醫學院」)公共衛生學院,與衛生署組成研究小組,展開一項長達數十年的醫學研究。...

2025年8月26日

紙車票與電氣化火車/柴宇瀚

上星期向各位讀者介紹一張九廣鐵路的特惠車票,今個星期同樣介紹一張九廣鐵路的車票,不同之處是:這是一張舊版紙車票,藉此向各位憶述香港有關電氣化火車的往事。 1980年代時,我們尚未使用「八達通」,所以乘搭電氣化火車時,很多時候都會先購買單程票。圖中正是一張九廣鐵路的成人單程票...

2025年8月16日

從九廣鐵路的「特惠單程票」說起/柴宇瀚

今時今日,乘坐公共交通工具的香港人,各有不同的付款方式,以乘搭港鐵為例,恐怕逐漸忘記了一種最古老的方式-購票。現在的票價分為兩種:一種是付全費的成人車票;另一種就是圖中付半費的特惠單程票。 這張「特惠單程票」的珍貴之處,可說是數之不盡,其中一個當然是「九廣鐵路」的標誌,或許...

2025年7月26日

荔園與6A九巴/柴宇瀚

怎樣從一輛巴士模型看香港歷史呢?我們可以將相片的一輛巴士模型,分為兩個部份:一是巴士廣告上的荔園;二是6A的九巴路線(下稱6A)。無論我們從哪個角度剖析,荔園和6A都是香港人的集體回憶。 先說荔園,荔園位於美孚九華徑,即今日的盈暉臺附近,自1949年開幕以後,便成為一個老少...

2025年7月10日

1987年的那張紙:香港人如何被要求選擇未來

什麼樣的文件,能凝縮一段殖民地與主權交替的歷史關鍵?又是什麼樣的身分認定,能影響數百萬港人的命運抉擇? 眼前這份中英對照的《英國國民(海外)護照及香港英國屬土公民護照簡介》單張,印製於1987年,正是香港回歸前十年過渡期中,最具象徵性與實用性的官方文件之一。它既是制度的工具,也是身份的鏡子,反映了整個世代在「去殖民」與「未回歸」之間所面對的身份焦慮與選擇兩難。

2025年6月16日

火車、雲朵與日本印刷:九鐵車票的視覺美學

為什麼一張車票可以成為歷史的縮影?而一本九廣鐵路的紀念冊,又如何見證了香港與中國邊境之間的流動與變遷? 翻開這本1993年出版的《KCR Mint Tickets Album》(九廣鐵路車票紀念冊),你會發現,那些曾經嵌在掌心、插進驗票機的小卡片,如今成了一道連接集體記憶與交通史的時光通道。

2025年6月13日

歷史未完待續:2019–2021年香港抗爭日曆圖誌

當我們回望2019年6月12日金鐘街頭,今日的我們還記得那一刻的呼吸聲嗎? 催淚煙與雨傘之間,歷史從來不是一頁即逝的新聞,而是一幕幕由無數人組成的現場。這些人或許無名,或許已退場,但他們曾站在最前線,曾以血汗、文字、畫筆與時間標記出一段城市的集體記憶。這本2020–2021年桌曆,正是這段記憶的縮影。它不僅記錄了日期,更召喚出一場尚未結束的對話:我們如何記住?我們又如何繼續?

2025年6月12日

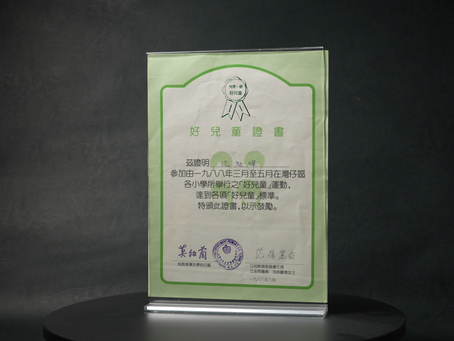

那年他是「好兒童」:一張八十年代的灣仔獎狀

什麼樣的證書,能跨越三十年的時間,被完好保存至今?又是什麼樣的時代背景,讓「好兒童」這個名銜成為一代人成長經歷中的共同記憶? 眼前這張香港八十年代的「好兒童證書」,由當時很親英的立法局議員范徐麗泰頒發,受證人則是日後成為著名學者與時事評論人的沈旭暉博士,這不僅是一紙獎狀,更...

2025年6月11日

城寨的幽靈,遊戲的舞台:《九龍城寨》桌遊的香港記憶

當黑幫故事變成桌遊,當城寨歷史化為紙上戰場,我們能否從一盒遊戲中重新理解「九龍城寨」的傳奇與香港的記憶? 這套名為《九龍城寨:The Board Game》的桌遊,首次出版於2012年,由 Time2Play Games 出品,由朱國華設計遊戲機制,並根據小說家余兒創作、漫畫家司徒劍僑繪製的同名漫畫改編。

2025年6月10日

記住6月9日,記住那場未完成的抗爭

一幅畫,能否承載四年的香港街頭風景?又或者說,一幅畫,能否安放那些還來不及說完的話? 在《香港街頭記憶變幻時代篇》海報中,我們或許能找到答案。這張由「有所謂文化」製作的畫作,以密集而細膩的插畫風格,捕捉了2019至2022年間,香港人共同經歷的街頭場景——從高舉黃傘與黑衣頭盔的反修例遊行人潮,到瘋搶日用品的疫情恐慌,再到滿街拖行李、推嬰兒車的移民潮,所有情緒與身影,被壓縮在一個平面之上,形成一場無法重來的時代光影交錯。

2025年6月9日

一副笑中有淚的牌:《鋤大懞》與我們失去的言論空間

在面對一段被快速消音的歷史,我們該如何回看權力與公民的互動?你是否曾想過,一副普通的撲克牌,竟能為你打開一段政治諷刺與民間記憶交織的圖像記錄? 這副名為《鋤大懞 Part II之特區搞乜鬼》的撲克牌,正是香港2000年代初,少數以漫畫形式回應公共事務的文化產品。它所承載的,不僅是笑聲與調侃,更是一種記憶的凝視與時代的見證。

2025年6月6日

銀盤見證時代交替:新華社香港分社的歷史記號

一隻銀碟,如何承載一段香港與中國的複雜關係史? 這枚寫有「香港回歸 百年盛事」的金屬紀念碟,看似只是一件典禮式的贈品,若非細心留意,或許只會被視為某個活動留下的「場面物」。然而,當我們再看一眼那一行紅字:「新華通訊社香港分社」,便會發現這件物品並不普通。它是香港主權移交歷史轉捩點的直接見證者,亦是反映中共在港「非正式官方代表」角色轉變的具象遺物。

2025年6月5日

樓書未被文學化之前:山村大廈的語言與誠意

我們可曾想過,一本看似平凡的賣樓宣傳冊,竟能成為認識香港城市發展與市民生活想像的重要歷史文獻? 眼前這本名為《山村大廈》的樓書,所展示的,不僅是單幢住宅的銷售資料,更是一種屬於1960至70年代初期香港建築語言與誠信商業的見證。

2025年6月4日

一面旗,一座城:獅子會與香港公益半世紀

一面小旗,如何承載香港半世紀的公民精神與跨國社會想像? 在今日香港社會對公民身份、志願精神與社群參與不斷重構的時代,一面色彩鮮明、飾有金穗與獅子徽號的小旗,或許未必立即引起公眾關注。然而,當我們仔細凝視這面寫有「Lions Club of Victoria 域多利獅子會」的會旗,其象徵與歷史脈絡便悄然浮現 —— 它既是一段關於志願運動的本地歷史軌跡,也是戰後香港如何融入世界公民社會的縮影。

2025年6月3日

何以一副塔羅牌,竟可映照一代香港人的政治焦慮?

在香港政治文化的發展脈絡中,有哪一件藝術創作,能同時承載對過去政治制度的諷刺、對當下社會現實的觀察,以及對未來民主命運的預言? 由進念‧二十面體推出的《東宮西宮》起錨起錨塔羅牌,或許正是這樣一項跨界結晶——它是劇場的延伸,是民間教育的實驗品,更是冷戰以降香港政治啟蒙史的一枚文化標本。

2025年5月30日

抗爭的影像語言:一組2019年香港運動明信片

一組名信片,能否承載一場運動的集體記憶?在遺忘與壓抑之間,這些小小紙片是否能化作歷史的留聲機,低聲訴說那場仍未完結的抗爭? 這批出自「Postcards for HK」之手的明信片系列,主題圍繞2019年香港反修例運動,圖像內容涵蓋街頭示威者、光影人鏈、獅子山精神等具標誌性的畫面,搭配英文解說與訴求條列,是極具時代辨識度的視覺文獻。名信片正面為彩色圖像,背面則以黑白描線方式還原相關情境,並附有QR code連結至運動資料庫與Instagram,成為運動與國際連結的橋樑。

2025年5月29日

當曆書化為地景與記憶——《守在離岸的香港》的物件語言

為何一本日曆,可以成為一段時代情感的縮影? 這本名為《守在離岸的香港》的桌上日曆,由本地字體設計團體 Moodmen Font 於2020年底推出,用於2021年全年使用。它並不僅是一件功能性日用品,而是一件帶有文化重量與情感投射的藝術作品——記錄著一代港人面對變動時代的心理足跡與自我定位。

2025年5月28日

從政黨形象到視覺政治:解讀民建聯紀念手錶

為何一枚紀念手錶,能成為一個政黨歷史的象徵? 這枚2017年推出的手錶,是為慶祝香港建制派政黨民建聯成立25周年而限量製作的紀念品。盒面印有象徵性的「25」字樣與該黨英文縮寫「DAB」,不僅標示紀念年份,更呈現出該黨透過物件形式建立歷史記憶的策略。此一設計,超越一般裝飾用途,具備明顯的政治象徵意涵。

2025年5月27日

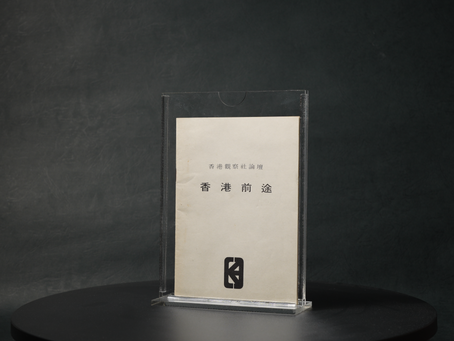

四十年前的《香港前途》,如何對照今天的香港?

當香港不再被允許討論前途,我們還能如何想像未來? 這本由「香港觀察社論壇」出版的小冊子《香港前途》,發行於1980年代末至1990年代初,正值主權移交前夕,港人政治意識迅速覺醒,對身份認同與未來方向充滿焦慮。在今天重讀這本篇幅僅數十頁的薄冊,不禁令人想問:我們還能不能像過去一樣,公開討論「香港的前途」?

2025年5月26日

當華燈熄滅:珍寶海鮮舫沉沒後,我們還剩下什麼?

你還記得香港仔海面那艘華燈璀璨、金碧輝煌的「海上皇宮」嗎? 珍寶海鮮舫,曾是香港的標誌性地景之一。它不僅是一間餐廳,更是一段濃縮的城市記憶,見證從殖民繁華到主權移交的歷史轉折。然而,這艘矗立超過四十年的海上建築,卻在2022年6月於南中國海沉沒,成為一段無法復原的集體回憶。眼前這枚以999.9純金與純銀鑄造、為紀念1997年香港回歸而製的珍寶海鮮舫紀念牌,正是我們唯一能夠捉緊這段歷史的微光。

2025年5月23日

bottom of page