top of page

《笑談渴飲香港血》對「香港前途問題」的啟發

岳飛〈滿江紅〉一句「笑談渴飲匈奴血」,或許喚醒香港人在中學年代的記憶,徐東濱一書《笑談渴飲香港血》,又可以喚醒香港人甚麼記憶呢? 先說書名,《笑談渴飲香港血》語出〈滿江紅〉,但是徐東濱在此處「用典」,意思大有不同,「香港血」是指「香港人的血汗」,是表達對「渴飲香港血」這件事的想法,原因是徐東濱認為「三十多年來香港人的心血熱汗灌溉在這彈丸之地,創造出舉世艷羨的經濟奇蹟。」反映徐東濱愛港心切。

2025年4月10日

冷戰下的香港回憶:從個人記憶看時代縫隙

當我們談論冷戰時期的香港,是否往往只想到情報、諜戰與陣營對抗,而忽略了那些在時代縫隙中默默成長的個人生命與記憶? 鄭永常的《香港的回憶》,雖然是一部個人回憶錄,卻從他的成長歷程與親歷觀察中,勾勒出冷戰年代香港社會的深層風貌。作為一位學者兼文人,他的筆觸細膩真誠,透過記憶與敘述,為我們打開了一條通往歷史現場的通道。

2025年4月9日

巡遊的帝國身影:重返1960年香港英女王生日慶典

你有否想過,英女王的生日,在萬里之外的殖民地香港,是怎樣被紀念的? 這份場刊清晰列出了整個巡遊儀式的流程:由皇家禮炮(21-Gun Salute) 開始,接續軍隊的分列式、步兵與機械化部隊的行進、空軍的飛越表演,並包括「女王徽號(Queen's Truncheon)」、「皇家空軍軍旗(Royal Air Force Colours)」等展示。這些安排並非僅供觀賞,而是具高度象徵性的儀式行動,藉此展現皇權威嚴與軍事紀律,體現英國對殖民地穩定與秩序的宣示。

2025年4月9日

政治與銀幕之間:冷戰時期香港電影審查的歷史面貌

當你在戲院裡坐下,燈光漸暗,銀幕即將亮起時,你可曾想過,這場影像盛宴的背後,曾有一道無形的審查之網,在冷戰時代的香港悄然運作? 在殖民時期香港的銀幕上,並非所有故事都得以亮相。自1949年中共建政、冷戰格局成形,香港在地理與政治上都迅速成為東西方意識形態角力的前哨。作為英國的殖民地,香港被港英政府視為防堵共產主義滲透的重要防線,而電影,這個可以迅速傳播情感與思想的媒介,自然成為審查制度的重點對象。

2025年4月8日

淫為萬惡首,孝為百行先:關德興—黃飛鴻的書法哲學

在堅離地海外香港典藏館的一角,靜靜掛著一幅氣勢十足的書法作品。遠觀筆鋒豪放,近看內容驚人:「淫為萬惡首,孝為百行先」。這幅字是由香港影壇傳奇人物關德興先生親筆所書,後由本館拍得,成為我們珍藏之一。 這句對聯原出自清朝儒生王永彬的《圍爐夜話》,原句為:「百善孝為先,萬惡淫為首」,後關德興先生在走筆之際,改寫為「淫為萬惡首,孝為百行先」今日模樣。這幅字畫書於癸酉年冬,即1993年,也就是關德興先生仙逝前兩年。字畫裡還蓋上了兩個大印,印章的篆刻同樣氣勢磅礡,大開大合,不愧係第一位夠格飾演黃飛鴻的著名演員。

2025年4月8日

冷戰戰場的文化扎根:新亞書院與殖民地香港

你可曾想過,一所誕生於殖民地、資源拮据的學院,如何在冷戰巨浪下堅守文化信念,走出一條屬於自己的路? 新亞書院,這個名字對許多香港人而言,承載着不只是學術回憶,更是精神價值的寄託。周愛靈所著《花果飄零:冷戰時期殖民地的新亞書院》一書,以細膩的筆觸與豐富的史料,勾勒出新亞在1949年至1970年代初如何於風雨中誕生、堅持、轉變的歷程。 新亞書院的創辦,源於一場大時代的流亡。1949年中華人民共和國成立後,大批學者、文化人南下香港,尋找一塊能繼續傳承中華文化的淨土。錢穆、唐君毅等人並非單純為求庇護,而是懷抱「文化再生」的使命,在香港這片殖民地的縫隙中,建立起一所以中國思想為根本的高等學府。

2025年4月7日

海豚、劇場與地圖的笑聲:重訪昔日海洋公園

你有否想過,一張兒時遊園地圖,數十年後足以見證城市集體記憶? 這張保存良好的香港海洋公園舊地圖,記載著設施分佈與遊園指南,更是一張穿越時光的通行證,把我們帶回八九十年代的香港——處於變遷交匯、文化蓬勃的時代。

2025年4月7日

從虎標萬金油到虎豹別墅:胡文虎家族的傳奇與裂解

你可曾想過,一個曾經富可敵國的家族,最終會因內部張力與權力角力走向衰敗?胡文虎家族的故事,正是一段集商業輝煌、家族傳奇與歷史警世於一體的現代寓言。 胡文虎家族的故事,是華人企業發展史中最戲劇性的篇章之一。這個家族曾因「虎標萬金油」家喻戶曉,傳媒王國遍佈南洋與中國沿岸,其財富之雄厚、影響力之深遠,可謂富可敵國。然而,這一切榮光在短短數十年間崩塌殆盡,成員之間的矛盾、內耗與誤判,也讓人見識到「富不過三代」這句老話的殘酷真實。

2025年4月6日

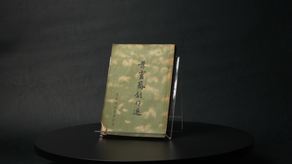

遺世而獨立,葉靈鳳早期文學軌跡的筆跡——讀《葉靈鳳創作選》

可曾在書架一隅,發現內斂黃舊的薄冊,藏有時代的風聲與人的微語? 1936年由上海仿古書店出版的《葉靈鳳創作選》,正是這樣的一本書。在華語文學歷史長河中,它是一段文化記憶的遺珠,也是理解葉靈鳳早期文學軌跡的重要憑證。

2025年4月6日

冷戰邊陲的「東方堡壘」:香港在1945-1970年間的軍事與政治角色

當我們回望20世紀中葉的香港,是否曾想過,這座看似邊陲的城市,竟曾被定位為「東方堡壘」,在冷戰的全球格局中佔據舉足輕重的地位? 從1945年二戰結束至1970年代,香港既是殖民地,也是冷戰前線,是帝國餘暉下的軍事據點,也是自由與共產意識形態角力的交會之地。

2025年4月5日

從徐小鳳《風雨同路》的錄音帶說起

當香港人一講起徐小鳳,尤其是網民,很自然地想到「有請小鳳姐」;或很自然地想到「熱烈地彈琴,熱烈地唱」。 然而,以徐小鳳縱橫娛樂圈數十年的江湖地位,又豈止這些呢?從徐小鳳《風雨同路》的錄音帶的盒子,就會想起歌詞「恩怨不分,愛亦有恨,明亮背影有黑暗」,錄音帶還收錄一首《人生滿希望》,也會想起歌詞「看夕陽,意茫茫,人生滿風浪」,令不少歌迷想起一首首徐小鳳的名曲外,還有徐小鳳在舞台上的風采。

2025年4月5日

原名《自由港諜影》的《1950:香港諜戰》

「一份密圖,三方特工,在自由港展開智力較量。」

2025年4月4日

以打字機為香港發聲,杜葉錫恩九七前的書信結集

你可曾想過,一位來自英國的女子,會在殖民地時期的香港,以一雙手打下對公義的執念,並以一部打字機為武器,直面殖民政府與歷史洪流? 這本簡樸的打字機書信結集,正是杜葉錫恩(Elsie Hume Elliott Tu)於九七回歸前夕寫下的見證。字裡行間,是她一生為香港發聲、為基層抗爭的縮影。當英國與中國談判回歸安排之時,她並未選擇沉默,而是持續致函英國政府,批評港英歷屆政府在殖民統治下對民主的怠慢,並疾呼要以實際政策保障市民權益。

2025年4月4日

冷戰時期香港:英美角力與間諜暗戰

大家看占士邦的時候,可能從來沒想過,原來當時的香港,正正是全世界間諜匯集的一個地方? 1949年,中華人民共和國成立,東亞冷戰格局迅速形成。作為英國殖民地的香港,鄰近新興的中共政權,既是英國手中的戰略前哨,也是美國覬覦的情報基地。但英美的合作,並不總是同心同德。

2025年4月3日

從李華月「顛覆」香港傳統說起-李華月封面PENTHOUSE

少年時代,有時會用「明星」、「球星」、「艷星」、「政治明星」的名字開玩笑,其中一些例子包括李華度、李華月、李華明,與今日說出李克用、李克勤、李克強的想法,或許有「異曲同工之妙」。 撇開「球星」李華度不說,「艷星」李華月與「政治明星」李華明又有甚麼關係呢?當然不是姓名相近那麼簡單。

2025年4月3日

皇家海軍與香港:一場百餘年的光榮與離別

當你路過添馬公園、遠眺維港,有沒有想過:這裏曾是英國皇家海軍的據點? 從一艘艦船的靠岸開始,香港被捲入了帝國海權的航道。1841年1月,在《穿鼻草約》簽署下,英國皇家海軍上校義律(Charles Elliot)宣佈接收香港為英國領地。雖然清廷未正式承認,這卻是殖民統治實質的起點。隔日,艦長愛德華·貝爾徹(Sir Edward Belcher)率「硫磺號」(HMS Sulphur)登陸香港島,翌日英軍司令伯麥准將(Sir J G Bremer)升起了第一面英國國旗。

2025年4月2日

那年我們一起『又喊又笑』:記林振強與2003年香港

「我喊,黎智英的友誼感動了我。 我笑,難得有個這樣的朋友。」 以上兩句話,出自林振強《又喊又笑》的〈喊笑序〉,寫於2003年11月2日,即林振強逝世前兩週所寫。除了道出他肺腑之言,更點出了本書的書名──《又喊又笑》。 更珍貴的是,這本《又喊又笑》因有其家姐林燕妮親筆提字,升價十倍,相當有意義。

2025年4月2日

鯉魚門:鎮守維港的前線戰場

你知道,這個今日以海鮮聞名的鯉魚門,曾是香港保衛戰中最激烈的交火地點之一嗎? 鯉魚門,是維多利亞港的東部入口,自英國於十九世紀佔領香港後,便被視為扼守港口的重要戰略要地。為了防衛這片水道,英軍於1887年開始在此地建造炮台,配備當時先進的6英吋後膛隱藏式海岸炮,構成強大的沿海防線,為抵禦外敵入侵作好準備。

2025年4月1日

《香港民族論》:香港人如何想像自己是一個民族?

你可曾想過,「香港人」這個稱呼,不只是地域身分,而是一種民族認同的開始? 2014年,雨傘運動爆發,街頭聚集了數以萬計的年輕人,高舉雨傘,靜坐守夜。他們不是來自單一背景,卻有著共同的焦慮與渴望——我們是誰?我們的未來在哪裡?就在這個歷史節點上,香港大學學生會學苑於同年年底出版了《香港民族論》,一本由學生自發撰寫、出版的書籍,在當時掀起極大迴響。

2025年4月1日

《香港中隊1984-1997》:英國海軍在香港的最後歲月

英國皇家海軍在香港,竟有一支「本地艦隊」?而且曾經以解放軍為假想敵? 今日介紹的這本書,係由陳志輝所著的《香港中隊1984-1997:英國海軍在香港的最後歲月》。希望為大家介紹香港中隊,同五艘為香港服務的戰艦的故事。

2025年3月31日

bottom of page