top of page

帝國餘暉下的微笑:1986年英女王訪問中港紀實

當我們今日重翻一本記錄1986年英女王伊利沙伯二世(Queen Elizabeth II)訪問中國及香港的攝影刊物,應該如何理解那場外交儀典的歷史定位? 是帝國餘暉下的親民柔情,抑或主權轉移前的政治姿態?在殖民與主權、儀式與象徵之間,《The Queen’s Visit to China & Hong Kong》這本圖文並茂的出版物,為我們提供了一個重新認識過去的視窗。

2025年6月18日

從1912年的《孫逸仙傳記》,重思香港與美國關係

孫中山是誰?在中國,他被尊為「國父」;在香港,他是養成志業、投身革命的起點;而在美國,他曾是遊走僑界、募款宣傳的奔走者。但在二十世紀初的美國人眼中,這位中國革命者又是怎樣的一種存在? 《孫逸仙傳記》( Sun Yat-Sen and the Chinese Republic )由美國作家林百克(Paul Myron Wentworth Linebarger)於1912年出版,正是解讀這一歷史交會的早期視角之一。這本書為我們認識香港與美國之間的歷史關係,提供非常有趣的參照。

2025年6月17日

那年他們還在同一頁:從娛樂封面見香港公共空間的變遷

為何一本娛樂雜誌中的足球對談,在今天看來竟充滿歷史反差? 1995年5月出版的《香港電視》第1437期,封面刊登陳百祥與黃毓民穿上不同球隊球衣、手執足球的合照,標題為「再決高下」,是一段關於球迷情誼與政見未分的時代見證。在那個尚未非黑即白的年代,兩位日後立場南轅北轍的公眾人物,竟能在同一版面,以輕鬆對談形式,談論最愛球隊與香港足球的命運,顯得格外珍貴。

2025年6月17日

圖書典藏館六月線上策展專題:「香港與美國關係」

香港學生昔日取得外國的獎學金,或會被譽為「天之驕子」,反觀今日取得外國的資助,或會被貶為「外國勢力」,大家便會感到時移勢易,香港的角色已經截然不同,與外國的關係也迥然不同。其實,早在一百多年前的清朝與香港,對外國的想法早已有天淵之別。因此,「壹玖肆伍・國際香港圖書典藏館」六月以「香港與美國關係」為主題,回顧百多年來香港與美國的往事。 遙想清朝末年,人們早有「到金山掘金」的想法,可說是清朝華人前往美國的開端。如今人們想到的「KK園」,或許有相似之處,昔日會被稱為「賣豬仔」,今日會被稱為「詐騙」。然而,他們的共通點都是橫越太平洋,追尋一個夢,追尋一個希望可以發達的夢。可惜的是,他們逐夢不成,反被勞役多時,尤其是被「賣豬仔」的一群,怎樣做苦工,怎樣受勞役。以上知識,都可以昔日從教科書、電影、新聞等等,認識美國歷史的一小部份。

2025年6月16日

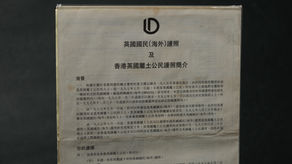

1987年的那張紙:香港人如何被要求選擇未來

什麼樣的文件,能凝縮一段殖民地與主權交替的歷史關鍵?又是什麼樣的身分認定,能影響數百萬港人的命運抉擇? 眼前這份中英對照的《英國國民(海外)護照及香港英國屬土公民護照簡介》單張,印製於1987年,正是香港回歸前十年過渡期中,最具象徵性與實用性的官方文件之一。它既是制度的工具,也是身份的鏡子,反映了整個世代在「去殖民」與「未回歸」之間所面對的身份焦慮與選擇兩難。

2025年6月16日

世界船王的快艇日常:從游水上班講起

你今日係咪覺得自己返工已經好搏命?試想像一下,如果你要先游咗一段海,再跳上快艇先可以到公司開會,你仲頂得順嗎?唔係講笑,這正正係包玉剛的「通勤方式」。每日早上,呢位世界船王唔係坐勞斯萊斯,唔係搭直升機,而係親自游去快艇——‧體力與財力並存的CEO日常。 然而,《世界船王到亂世銀行家:包玉剛的海陸空霸業》所記述的,遠不止一段游水上班的趣聞,而是細膩描寫一位本為銀行從業員、年逾三十七歲才投身航運業的華人,如何憑藉膽識與遠見,在短短二十年間締造全球最大船隊,最終轉戰地產、航空與金融領域,成為橫跨三界的巨擘,甚至獲英女王冊封為爵士。

2025年6月13日

火車、雲朵與日本印刷:九鐵車票的視覺美學

為什麼一張車票可以成為歷史的縮影?而一本九廣鐵路的紀念冊,又如何見證了香港與中國邊境之間的流動與變遷? 翻開這本1993年出版的《KCR Mint Tickets Album》(九廣鐵路車票紀念冊),你會發現,那些曾經嵌在掌心、插進驗票機的小卡片,如今成了一道連接集體記憶與交通史的時光通道。

2025年6月13日

「有信、有望、有愛」—《何福堂家族:走在時代浪尖的風光與跌宕》

1846年,香港的倫敦傳道會按立了一位牧師,這位牧者與不少會眾一樣,有著黑瞳黑髮,可以流利地用粵語為華人會眾講解經文。他叫何福堂,是第一位基督新教按立的華人牧師。憑借住信仰、儒學,中西合璧之下,他的家族深刻地影響了中國和香港的歷史。 在香港的大街小巷,「何福堂」這個名字隱隱作響:輕鐵站牌、基督教會學校、社區會所……這些地標背後,是一個跨越兩百年、在政治、宗教與社會關鍵時刻都扮演過主角的家族。《何福堂家族:走在時代浪尖的風光與跌宕》,為讀者道出他的傳奇人生。

2025年6月12日

歷史未完待續:2019–2021年香港抗爭日曆圖誌

當我們回望2019年6月12日金鐘街頭,今日的我們還記得那一刻的呼吸聲嗎? 催淚煙與雨傘之間,歷史從來不是一頁即逝的新聞,而是一幕幕由無數人組成的現場。這些人或許無名,或許已退場,但他們曾站在最前線,曾以血汗、文字、畫筆與時間標記出一段城市的集體記憶。這本2020–2021年桌曆,正是這段記憶的縮影。它不僅記錄了日期,更召喚出一場尚未結束的對話:我們如何記住?我們又如何繼續?

2025年6月12日

鳥飛返故鄉兮——《香港大老:周壽臣》

一八九四年,朝鮮東學黨起義,日本趁機進攻朝鮮。滿清委任的署理仁川領事,正有條不紊地指揮工作人員收拾公文撤離。離開這片工作了十五年的土地時,他感受到世界、中國正值鉅變,雖然留學美國的他有一番大抱負,但有時,他也想回到那個小小的島嶼,回到那個名叫黃竹坑的家。 再過二十年左右,五十歲的他,終於辭謝了袁世凱總統的邀請。天再高、海再深,那及得上故鄉的樹林令人安心?黃竹坑出世的周壽臣,下定決心返到故鄉,做佢嘅「香港大老」!

2025年6月11日

那年他是「好兒童」:一張八十年代的灣仔獎狀

什麼樣的證書,能跨越三十年的時間,被完好保存至今?又是什麼樣的時代背景,讓「好兒童」這個名銜成為一代人成長經歷中的共同記憶? 眼前這張香港八十年代的「好兒童證書」,由當時很親英的立法局議員范徐麗泰頒發,受證人則是日後成為著名學者與時事評論人的沈旭暉博士,這不僅是一紙獎狀,更...

2025年6月11日

香港將軍何世禮:從買辦之子到國民黨外交將領

何以一位身穿軍裝的香港將軍,竟能成為連繫中、美、台三地命運的關鍵人物?又為何出身香港富豪之家的何世禮,沒有選擇經商之路,反而投身軍旅,將一生獻給中國與國民黨的政治與軍事舞台? 在當代討論香港「去中國化」或「商業社會去政治化」之際,我們或許可以從何世禮這位被遺忘的「香港人將軍」身上,看見另一條關於移民與商人的歷史軌跡。

2025年6月10日

城寨的幽靈,遊戲的舞台:《九龍城寨》桌遊的香港記憶

當黑幫故事變成桌遊,當城寨歷史化為紙上戰場,我們能否從一盒遊戲中重新理解「九龍城寨」的傳奇與香港的記憶? 這套名為《九龍城寨:The Board Game》的桌遊,首次出版於2012年,由 Time2Play Games 出品,由朱國華設計遊戲機制,並根據小說家余兒創作、漫畫家司徒劍僑繪製的同名漫畫改編。

2025年6月10日

買辦、慈善家還是社會建構者?何東的香港故事——讀《香港大老:何東》

你可曾想過,一位連自己的身世都三緘其口的混血兒,如何能在種族階級壁壘森嚴的殖民地香港,脫穎而出? 在移民成為香港近年的集體選項之時,我們或許更該回望,那些選擇留下、選擇紮根的故事。何東,這位十九世紀末的華洋混血兒,從被殖民地社會邊緣化的海關小職員,躍升為買辦巨擘、商業領袖,再成為慈善家與華人代表。他的經歷不只是一本傳奇傳記,更是一面鏡子,讓我們重新審視「香港移民」的意涵:移動的,不只是肉身,還包括身份、階級與認同的流轉。

2025年6月9日

記住6月9日,記住那場未完成的抗爭

一幅畫,能否承載四年的香港街頭風景?又或者說,一幅畫,能否安放那些還來不及說完的話? 在《香港街頭記憶變幻時代篇》海報中,我們或許能找到答案。這張由「有所謂文化」製作的畫作,以密集而細膩的插畫風格,捕捉了2019至2022年間,香港人共同經歷的街頭場景——從高舉黃傘與黑衣頭盔的反修例遊行人潮,到瘋搶日用品的疫情恐慌,再到滿街拖行李、推嬰兒車的移民潮,所有情緒與身影,被壓縮在一個平面之上,形成一場無法重來的時代光影交錯。

2025年6月9日

她們從何處來?從《何家女子》看香港移民與女性身影

當我們談論香港的移民史,是否常常只聚焦於戰後經濟移民、逃避政局的南來人,甚至九七回歸前後的移民潮?那麼,在戰亂年代選擇留下或再度遷徙的女性,又是否曾被看見? 《何家女子——三代婦女傳奇》讓我們走進一個近代香港最顯赫的家族——何東家族之中,透過女性視角,回望殖民地社會的多重身份、文化邊界與遷徙經歷。這不僅是富豪之家女性生活的剪影,更是一段段植根於香港的移民記憶與身份流動的縮影。

2025年6月6日

一副笑中有淚的牌:《鋤大懞》與我們失去的言論空間

在面對一段被快速消音的歷史,我們該如何回看權力與公民的互動?你是否曾想過,一副普通的撲克牌,竟能為你打開一段政治諷刺與民間記憶交織的圖像記錄? 這副名為《鋤大懞 Part II之特區搞乜鬼》的撲克牌,正是香港2000年代初,少數以漫畫形式回應公共事務的文化產品。它所承載的,不僅是笑聲與調侃,更是一種記憶的凝視與時代的見證。

2025年6月6日

太古船隊駛進中國:一段改寫香港命運的航程

1866年,當第一艘掛著「John Swire & Sons」旗號的輪船駛入長江,誰能預料,這家來自利物浦的家族企業,將在百年後深植香港,成為塑造這座城市現代經濟格局的關鍵角色? 英商太古的故事,不僅牽動中國近代化的進程,更揭示了「香港移民與商人」如何在殖民與冷戰交錯的世紀中,重新定義「在地」與「外來」的界線。

2025年6月5日

銀盤見證時代交替:新華社香港分社的歷史記號

一隻銀碟,如何承載一段香港與中國的複雜關係史? 這枚寫有「香港回歸 百年盛事」的金屬紀念碟,看似只是一件典禮式的贈品,若非細心留意,或許只會被視為某個活動留下的「場面物」。然而,當我們再看一眼那一行紅字:「新華通訊社香港分社」,便會發現這件物品並不普通。它是香港主權移交歷史轉捩點的直接見證者,亦是反映中共在港「非正式官方代表」角色轉變的具象遺物。

2025年6月5日

跨境資本與移民商人:利豐百年企業史的香港視角

一間企業的百年歷史,能否讓我們讀出一個城市的移民故事?當代香港商人屢被稱為靈活務實、適應環境、敢於冒險的經濟行動者,但這些特質是如何形成的?又如何從家庭移民背景出發,逐步搭建出一個跨國集團? 馮邦彥所著的《百年利豐:從傳統商號到現代跨國集團》正為這些問題提供了深刻的歷史脈絡與具體案例。

2025年6月4日

bottom of page